最近有個學生創業團隊問我:「公司成立初期,找多少個共同創辦人 (Co-Founders) 比較好?七個共同創辦人會太多嗎?」

坦白說,這可是個大哉問,所以我想分幾個層次來回答這個問題。

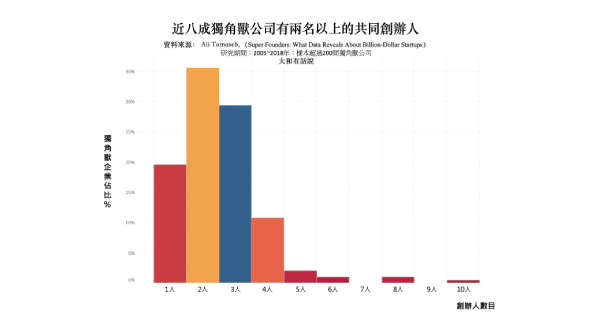

以統計數據來看,就《Super Founders: What Data Reveals About Billion-Dollar Startups》作者 Ali Tamaseb 針對全球超過 200 間獨角獸公司的調查,80% 的獨角獸公司有兩個或以上的共同創辦人。

Apple、Google、HP、Uber、Netflix、Salesforce、Spotify、Grab、Gojek、Stripe、Coinbase 等知名企業都是由兩人起家。Airbnb、Pinterest、Shopify、Canva 及 Twilio 則是由三人創立。至於三人以上的例子更是不勝枚舉,例如 LinkedIn、PayPal、Tencent 有五位創始人、Ethereum 及小米集團有八位創始人,甚至阿里巴巴有所謂的「十八羅漢」。

然而,如同大家熟知,不少公司即使沒有共同創辦人,仍可憑藉一己之力,在市場上取得巨大的成功。例如,旗下擁有抖音、今日頭條的獨角獸 ByteDance 出自於單人創業者張一鳴之手;其他世界級公司如互聯網巨頭 Amazon、通訊軟體公司 Zoom 也都是僅由一位創始人所創辦。

就我的觀察,創辦人人數多寡並非必要的成功要素,一間公司需要多少「共同創辦人」,還是取決於核心創辦人 (Core Founder) 的資源與心態。

該一人創辦公司,還是找尋共同創辦人?

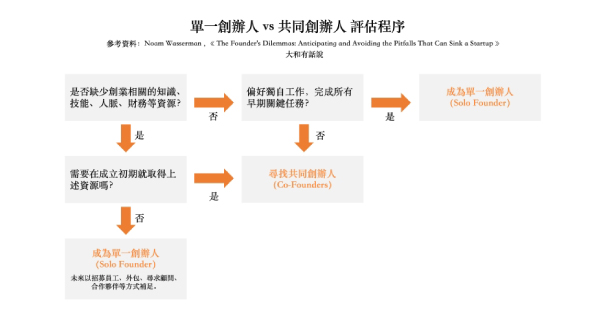

哈佛大學教授 Noam Wasserman 在他的著作《The Founder’s Dilemmas: Anticipating and Avoiding the Pitfalls That Can Sink a Startup》提出了一個供核心創辦人思考的決策框架。

創業的從 0 到 1,從來就不簡單。核心創辦人得先盤點自己當前所擁有的技能、人脈、財務等資源是否足夠,看看少了多少,再決定要一人創業、還是尋找共同創辦人加入。如果缺少的資源不是「立即性需求」,也可以日後再以招募員工、尋求外包、顧問及合作夥伴等方式補足。

若分析那些成功的「單人創業者」為何選擇自行創業,大致可分為以下三點。一是他們過去大多已有豐富的創業經驗,或具備了創業所需的相關技能、人脈及財務資源,所以增加共同創辦人並沒有帶來多大的好處;二是他們希望保有絕大多數的股權或控制權;三是他們所處的行業多屬於慢步調、穩紮穩打的業態,無需透過外部的資源來加速成長。

至於引入「共同創辦人」的創辦人也有三樣特質。一是他們大多缺少創業所需的部分技能、人脈及財務資源;二是比起完全控制公司,他們更偏好與共同創辦人集思廣益、分工協作,並從中獲得歸屬感與心靈支持,一起度過創業的高峰低谷。三則是其所處的行業多屬於快節奏、甚至是具網路效應特性的產業,這時就得透過更多人的幫忙,來加快成長速度,取得先行者優勢。

多少「共同創辦人」剛剛好?

坦白說,這沒有標準答案。雖然數據上告訴我們,35% 以上的獨角獸公司有兩位創辦人,但這並不代表有兩位創辦人的公司就能成為獨角獸。這就像是即使你每天學 Steve Jobs 穿黑色高領上衣、牛仔褲,也未必能創辦像 Apple 這樣的公司。

基本上,共同創辦人越多,也代表著核心創辦人對公司的控制力越低,且溝通成本、角色重疊的比例也會越來越高,所以初步看來,溝通成本低的「兩人創業」、投票一定有結果的「三人創業」都是個不錯的選擇。然而,若你身處於一個餅夠大且高速成長的市場,其實四人以上的創業也無妨。雖然稀釋了股權,但也加快了拓展速度,為公司帶來更多價值。

這邊提供一個簡單但有點抽象的評估方式,當新的「共同創辦人」能為團隊帶來不可取代的元素,而且所帶來的價值遠大於未來可能發生的損失 (例如:股權稀釋、溝通成本),那就邀請他加入你的戰隊吧。

那投資人的角度呢?

對不少的天使投資人、創投公司而言,只有一位創辦人的風險往往較高,原因就在於擔心創辦人過於自負、無人牽制。另一方面,沒有合夥人也代表著這家公司的 DNA 可能不夠多元,「反脆弱」的能力較低。再者,若一個核心創辦人始終找不到合夥人,某種程度也意味著這位創辦人可能不具有領袖魅力,或是這個創業題目本質上就不夠吸引人。

當然,就算有了「共同創辦人」,要評估的風險也不少。首先是股權的分配,如果一家公司的核心創辦人握有 90% 的股權,剩下的幾位共同創辦人每人只有 1~2%,那麼這家公司基本上難以做大。只有當誘因夠強,他們才會把你的事業當成是他們的事業,盡一切的努力把公司做大。(關於股權的配置,我們曾在「VC如何看新創公司的股權結構」有更深的討論,有興趣的朋友可以點擊參考)

再來是觀察共同創辦人之間的互動。無論是個性不合、意見相左,甚至是創辦人之間的權力鬥爭,都可能會導致創業失敗。所以,夫妻創業的,我們會去觀察夫妻感情好不好;教授跟學生一起創業的,我們也會觀察教授是否樂於接受學生們的意見。

然而,觀察人與人之間的互動,往往不是簡單的事。我們曾評估一個團隊,兩位創辦人原本看似合作無間,一人負責國內市場,另一人負責海外市場。然而,當大環境狀況轉差,才發現兩人是貌合神離。在公司資源有限的情況下,展開了資源爭奪戰,各自拉攏股東們的支持,讓公司空轉了好一陣子。

回過頭來,也讓我體會到,創辦人之間除了互動順暢、責任劃分清楚外,對公司的願景及追求的利益也要一致,這樣才能一起走得遠。

結論:人數多寡並非成功要素,「找對人」才是關鍵

一個好的團隊,最好要有懂技術的、懂管理的、懂行銷的、懂找錢的、有相關經驗的人才。如果核心創辦人在過去已有相關經驗,知道如何去規模化一間公司,那麼其實自己一個人幹也無妨。

但若盤點手上資源後,發現沒辦法應付接下來的挑戰,或是所處的行業正處於高速成長階段,需要投入更多資源來取得先行者優勢,那麼這時就可以考慮找「共同創辦人」進來,一起把餅做大。

在我看來,與其執著於多少「共同創辦人」最好,不如把焦點放在如何找到「對的人」上面。只有當溝通順暢、責任劃分清楚,且對公司的願景都一致之下,創辦人之間才能產生更大的「加乘」,加速推動公司前進。

延伸閱讀:

為何 Apple、Google 及 Microsoft 成立最初都有兩位創辦人?

※ 此專欄文章為作者觀點,不代表本網立場。 ※

文章來源:大和有話說

作者:蕭佑和